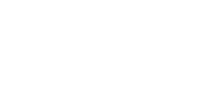

喜报!我校47项成果荣获冶金科学技术奖!

近日,2025年冶金科学技术奖授奖公告正式发布,我校共有47项科研成果获奖,其中,特等奖1项,一等奖13项,二等奖15项,三等奖18项。

先进制造用高品质钢洁净化制备关键技术开发与应用

冶金与生态工程学院张立峰教授团队主持完成的项目“先进制造用高品质钢洁净化制备关键技术开发与应用”获冶金科学技术奖一等奖。该项目针对多种高品质钢的洁净化要求和服役性能需求,基于钢铁企业现有的生产装备条件,形成了先进制造用高品质钢洁净化制备关键技术开发与应用成果,主要包括钢中非金属夹杂物近极限去除技术、钢中夹杂物成分定制化改性技术、以及高品质钢生产全流程夹杂物演变精准预报和控制技术,实现了钢中夹杂物数量、尺寸、成分和空间分布的精准控制。依托研究成果,项目授权发明专利20余项,出版专著多部。该技术成功应用于首钢、宝武、河钢、兴澄等钢铁公司,解决了多项先进钢铁材料的夹杂物缺陷难题,经济效益和社会效益显著。

团队合影

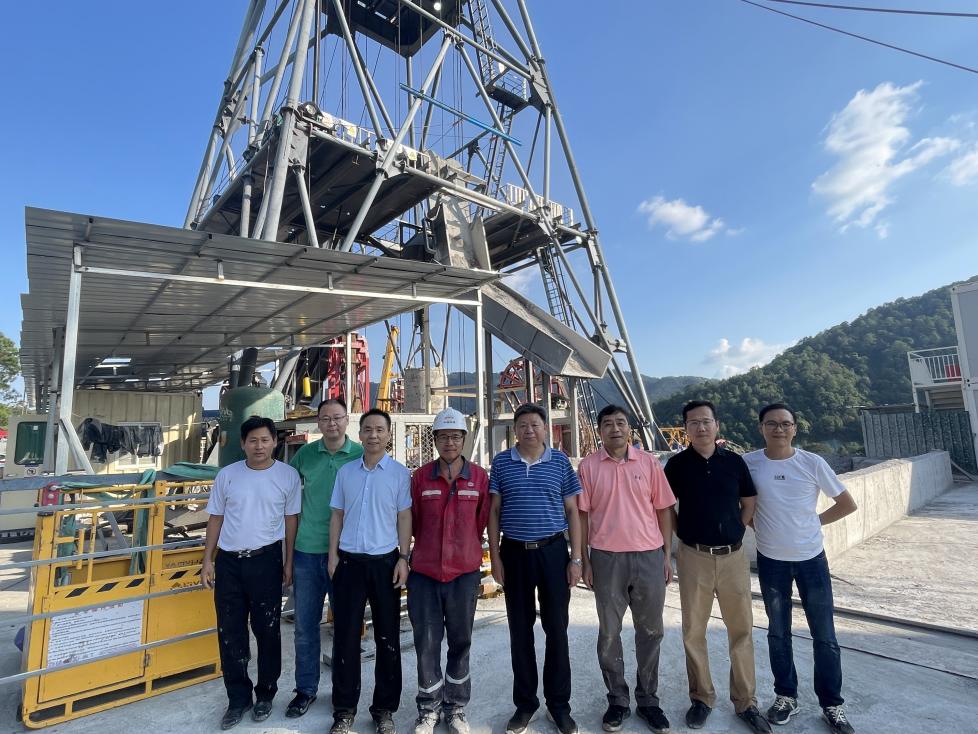

硬岩竖井全断面掘进关键技术与应用

未来城市学院杨仁树教授主持完成的项目“硬岩竖井全断面掘进关键技术与应用”获冶金科学技术奖一等奖。该项目开发了近远区岩性探测识别新方法,保障了地质信息“探得清”;创新了锥形刀盘滚刀破岩新理论,发明了竖井掘进双锥面W型刀盘,实现了大体积硬岩“破得快”;首创了竖井掘进机干/湿双模式垂直排渣技术,研发了多级垂直反重力上排渣系统,确保了岩渣“排得畅”;发明了竖井全断面掘进-支护协同施工工艺,实现不同等级围岩“支得稳”。依托研究成果,项目授权发明专利21项,制定行业标准1项,发表论文26篇。相关技术成功应用于攀枝花火山隧道通风竖井、西鞍山铁矿辅助井等竖井工程和竖井全断面掘进机装备制造领域,近三年取得直接经济效益2.2亿元。

团队合照

宽幅高品质中高碳钢带的高效生产关键核心技术

工程技术研究院孙文权研究员主持完成的项目“宽幅高品质中高碳钢带的高效生产关键核心技术”获冶金科学技术奖一等奖。该项目针对目前高品质中高碳钢带生产的痛点和难点问题,依托于大型钢铁企业宽幅板带轧机已有装备,围绕产品研发和质量控制难题,研究宽幅大断面中高碳钢组织缺陷控制关键技术、宽幅高强中高碳钢带高精度与高效轧制技术、数智化柔性制造技术等关键核心技术,并取得突破。依托研究成果,授权发明专利48项,形成了国家和行业标准6部,获软件著作权19项,出版专著3部,发表论文63篇。成果已在新钢、涟钢、宝武、酒钢等企业应用,成功开发了X32、SK2、D6A等高端产品,近三年相关联合研发单位取得直接经济效8.2亿元。

团队合照

面向特钢热加工过程的高效智能化生产关键技术创新

工程技术研究院邵健研究员主持完成的项目“面向特钢热加工过程的高效智能化生产关键技术创新”获冶金科学技术奖一等奖。该项目针对特钢热加工中长期存在复杂场景下精准物料跟踪难、动态工况下多炉型温度控制与能效管理差、面向多目标最优的多工序排产能力弱、工况不确定下质量问题多等难题,研发了物料精准跟踪与异常容错技术、多炉型温度智能与能效管控技术、多扰动下以成本和质量为目标的智能化建模技术,实现特钢热加工过程高效、智能化生产。依托研究成果,项目授权国家发明专利10项,主持和参与制定行业/团体标准4 项,获软件著作权25 项,发表论文19 篇。项目成功应用于大冶特钢、马钢交材、抚顺特钢等8 家单位,近三年取得直接经济效益5.02 亿元。

团队合照

电解锰渣中氨氮循环及多固废全组分协同利用研究与应用

冶金与生态工程学院刘晓明教授主持完成的项目“电解锰渣中氨氮循环及多固废全组分协同利用研究与应用”获冶金科学技术奖一等奖。该项目针对电解锰渣残留氨氮、残余锰和粘性大等难题,提出了利用碱性固废回收锰渣中氨氮并制备氨水的新思路,并利用锰渣中锰氧化物对二噁英的催化降解和铵盐对二噁英的脱氯降解作用,协同实现了垃圾焚烧飞灰中二噁英的降解以及电解锰渣中氨氮的脱出、回收和循环利用。项目建立了“两设计、两效应”的固废材料化利用理论构架,成功制备出锰渣基中钙-硅铝质系列低碳材料,实现了电解锰渣的大规模无害化处置和资源化梯级利用。项目授权发明专利12项,发表论文77篇。该技术成功应用于贵州、广西等地,累计新增产值9.37亿元。

团队合照

据悉,冶金科学技术奖由中国钢铁工业协会、中国金属学会创办,是中国冶金行业最高科学技术奖。本次共有141个项目获得表彰,其中特等奖3项、一等奖28项、二等奖38项、三等奖72项。